Le mème égoïste : contamination virale et cyberculture (Heutte, 2019)

par

popularité : 4%

Selon Dawkins (1976), la transmission culturelle est analogue à la transmission génétique dans la mesure où, bien qu’elle soit fondamentalement conservatrice, elle peut donner lieu à une forme d’évolution. Il établit un parallèle entre le biologique (nature) et l’information (culture) afin de comprendre comment une information peut circuler et muter comme un gène : « un nouveau type de réplicateur est apparu récemment sur notre planète ; il nous regarde bien en face [...] La nouvelle soupe est celle de la culture humaine. Nous avons besoin d’un nom pour ce nouveau réplicateur, d’un nom qui évoque l’idée d’une unité de transmission culturelle ou d’une unité d’imitation. Mimème vient d’une racine grecque, mais je préfère un mot d’une seule syllabe qui sonne un peu comme "gène", aussi j’espère que mes amis ... me pardonneront d’abréger mimème en mème » (Dawkins, 1990, p. 261). Ainsi, comme la plupart des néo-darwinistes, Dawkins considère qu’il n’existe qu’un seul principe fondamental : la loi selon laquelle toute vie évolue par la survie différentielle d’entités qui se répliquent. Le concept de mème est d’ailleurs défini comme un élément de code culturel qui est reconnaissable et reproductible. Il pose ainsi une équivalence structurelle entre le code génétique et le code culturel : tout comme les gènes se répliquent et mutent, il y aurait dissémination des informations culturelles par imitation et transformation. Selon Humphrey (cité par Dawkins, 1990, p. 192) « les mèmes devraient être considérés techniquement comme des structures vivantes, et non pas simplement comme des métaphores. Lorsque vous plantez un mème fertile dans mon esprit, vous parasitez littéralement mon cerveau, le transformant ainsi en un véhicule destiné à propager le mème, exactement comme un virus peut parasiter le mécanisme génétique d’une cellule hôte. ». Selon Dawkins (1976), la mémétique (la science qui étudie les mèmes) serait ainsi le pendant culturel de la génétique. Le principe selon lequel, comme le gène, le mème est égoïste (Dawkins, 1990 ; Distin, 2004) est un des postulats de base de la mémétique. « Pour les néo-darwinistes l’explication de l’évolution repose sur l’hypothèse fondamentale que le réplicateur est égoïste en ce sens qu’il cherche à maximiser sa descendance, c’est-à-dire le nombre de copies de lui-même qu’il peut faire. Ce n’est pas au niveau des véhicules, des interacteurs, qu’on doit chercher un « motif » des actions, mais au micro-niveau des réplicateurs, gène et mème » (Magnan de Bornier, 2008, p. 5).

Le processus mémétique fonctionnerait ainsi sur la base d’une sélection parmi toutes les informations possibles (d’un point de vue biologique, on parle de compétition). Par la suite, il y aurait réplication (ou reproduction), mais seraient aussi introduites des variations (ou mutations) lors de la diffusion (ou transmission). Ainsi, le mème a besoin d’un écosystème particulier afin de naître, se diffuser et survivre : il a besoin de temps (de diffusion, de réplication), d’espace (un terrain, un biotope), d’un milieu propice (une écologie, notamment un environnement favorable à l’apprenance, au besoin de comprendre) et de sources d’énergie (les interactions au sein de communautés humaines, une biocénose), sous peine de disparaître. En d’autres termes, la survie du mème dépend en grande partie du comportement des individus, notamment de leurs capacités à en assurer sa transmission. C’est la raison pour laquelle, selon cette théorie de l’évolution, le mème (réplicateur) est dépendant du gène (humain interacteur).

Si la construction théorique sur la transmission culturelle peut sembler particulièrement séduisante, en tant que telle, la définition et la description de ce qu’est un mème fait partie des aspects les plus débattus et les plus incertains sur le plan scientifique (cf. pour revue Aunger, 2000). L’usage du terme est cependant totalement associé à la cyberculture, notamment pour décrire un type de contenu se diffusant très rapidement sur Internet. Le terme Internet meme a d’ailleurs fait son entrée dans de nombreux dictionnaires (en 2012, Oxford Dictionary et Merriam-Webster le classent parmi les 10 mots marquants de l’année). L’utilisation du terme « mème » s’est développée dans de telles proportions, qu’il est d’ailleurs possible d’envisager que ce terme soit lui-même un mème (Sperber, 1996, p. 101). Selon Jouxtel (2013), la communauté des méméticiens s’est progressivement éloignée de l’analogie originelle de Dawkins, estimée trop simple, et d’ailleurs désignée comme une « camisole intellectuelle » par Wallace (2013). De fait, la définition des fondements scientifiques de la mémétique est le sujet de multiples controverses et de nombreuses polémiques :

La mémétique a toujours été une science open source depuis ses débuts dans les années 1990, une science hors les murs où chacun est libre d’entrer pour se servir. Par ailleurs, cette « ébauche d’une écologie de la connaissance » est d’autant plus inconvenante qu’elle regarde sous les jupes des autres disciplines pour voir comment s’y fabrique la vérité. Elle est restée dans la clandestinité, se servant elle-même à l’étalage des sciences de l’homme, et bien au-delà, échouant à s’établir en tant que science « normale » mais affichant un vouloir vivre qui passe outre les résistances critiques et institutionnelles, voire s’en nourrit. Aujourd’hui, elle mute à nouveau, suivant sa propre métaphore. La réinvention nécessaire du monde, ainsi que son maillage dense et global, ouvrent à la mémétique une nouvelle opportunité de faire ses preuves, auprès d’une communauté intellectuelle assoiffée d’échanges interdisciplinaires. (Jouxtel, 2013, p. 50)

Pour notre part, adoptant le point de vue de Jouxtel (2013) nous souhaitons juste reconnaître la mémétique comme un projet collaboratif, spontané, a-disciplinaire, mondial, qui nous équipe d’un regard neuf sur ce que la vie humaine est en train de devenir… un regard qui change jusqu’à notre conception de nous-mêmes : une audace épistémologique qui permet d’entrevoir autrement l’épidémiologie des représentations/contagions des idées de Sperber (1996). Car même si le grand projet de la mémétique est malavisé, l’idée du mème est théoriquement intéressante : le modèle darwinien de sélection est éclairant, et à plusieurs égards, pour la réflexion sur la culture (Sperber, 2000).

Adoptant ce point de vue, il est ainsi possible de mieux envisager, la cas échéant comme une métaphore, l’association (symbiose ? parasite ?) du mème et du gène, dans la mesure où dans l’histoire de l’humanité, l’interacteur le plus efficace (en tout cas actuellement le plus abouti) est Homo sapiens.

Cela permet de revisiter le couple homo/sapiens (gène/mème) dont l’association ne peut réellement se penser mutuellement bénéfique sans la techné [1]. Le mème accompagne les démarches intellectuelles et l’outillage permettant notamment d’améliorer les conditions de vie de l’interacteur, ce qui contribue à améliorer les occasions d’une meilleure diffusion du gène. En retour, une meilleure diffusion du gène accompagne la croissance de la communauté d’interacteurs permettant ainsi notamment d’améliorer les occasions d’une meilleure diffusion du mème. Cela tout à fait en accord avec le point de vue de Bergson selon lequel l’intelligence ne désigne pas une faculté purement spéculative, mais une puissance active : Homo faber précède Homo sapiens. Ainsi pour transmettre du mieux qu’il peut ce qu’il pense avoir compris à ses condisciples et (peut-être encore davantage) à sa descendance, Homo a besoin de technè (techniques, méthodes, savoir dire/savoir faire, dont l’efficacité se trouvera souvent renforcée par la qualité des outils qu’il est capable de créer), depuis l’apparition du langage, des peintures rupestres, de l’écriture, ainsi que de tous les moyens de reproduire et de diffuser cette connaissance incarnée via des éléments de langage (textes, images, sons). L’énergie déployée pour y parvenir est à l’évidence le terreau des cultures (notamment de valeurs communes, parfois prétendues « universelles ») et des civilisations (parfois de prétextes pour de prétendues « guerres de civilisation »), car si personne (par exemple, ni un sorcier, gourou, religieux, journaliste, politicien…, le cas échéant ni un scientifique…) ne consacre de l’énergie à la construction d’éléments de langage permettant sa diffusion, le mème disparaît de la culture. « Ces mèmes sont donc marqués culturellement, basés sur le comportement (une action) et liés au phénomène viral : on comprend donc pourquoi les internautes se sont approprié le concept (applicable de manière générale à toute information) afin de nommer le phénomène culturel particulier des mèmes numériques. » (Bonenfant, 2014, p. 32).

Ainsi, Homo sapiens retiolus (cf. homme « qui pense en réseau ») va ainsi pouvoir « utiliser de façon raisonnée, toutes les technologies qui sont à sa disposition, notamment, pour créer de la valeur (information, connaissance et/ou savoir), en interaction avec des réseaux de pairs et d’experts, via les réseaux numériques » (Heutte, 2005, 2010, 2017a). En tant que tel, l’ensemble de ces réseaux (humains et technologiques) constitue un système autopoïétique, c’est-à-dire « organisé (défini comme une unité) comme un réseau de processus de production (transformation et destruction) de composants qui (i) régénèrent continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les a produits, et qui (ii) constituent le système en tant qu’unité concrète dans l’espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau » (Varela, 1989, p. 45). De par leur propension à recycler les contenus et à leur ajouter de la visibilité, les réseaux qui nourrissent ce système autopoïétique participent « au renforcement de contamination informationnelle à travers la démultiplication de "l’infection" notamment par création de variétés différentes de répliques (Dawkins, 1990, p. 36-37) et via le processus d’enrôlement d’individus devenus par la suite agents réplicateurs » (Morelli, 2017, p. 230). La généralisation de la métaphore de la contamination virale est tout particulièrement confortée par les nombreux travaux concernant la recherche médicale, notamment l’élaboration des modèles de surveillance des épidémies qui sont basés sur la comparaison des contagions biologiques et sociales (Fu, Christakis & Fowler, 2017). Leurs modèles considèrent que les idées, les sentiments ou l’information peuvent aussi être contagieux (Christakis & Fowler, 2007 ; May, Levin & Sugihara, 2008). « Cette contagion sociale s’apparente à la contagion biologique – notamment via un processus de réplication aveugle aux conséquences pour l’individu –, et si chaque personne transmet à plus d’une personne, le pouvoir explosif de la croissance exponentielle crée une épidémie. Les contagions sociales peuvent ainsi provoquer une "fièvre" parfois irrationnelle » (Brauch & Galvani, 2013, p. 47).

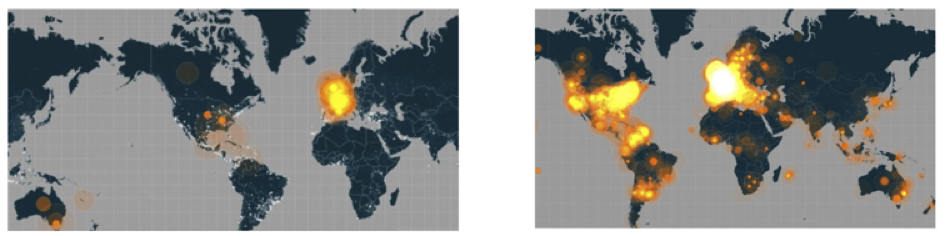

Un exemple illustre tristement tout particulièrement la viralité d’un mème numérique, c’est la propagation du hashtag (#JeSuisCharlie) à travers le monde juste après sa création le 7 janvier 2015, à 12h52, par Joachim Roncin, journaliste et directeur artistique du magazine Stylist, une heure après l’attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. En quelques heures, le hashtag s’est répandu sur le réseau social à une vitesse rare, sur tous les continents (figure 1).

Figure 1. La propagation virale du hashtag (#JeSuisCharlie) à travers le monde durant les premières 24 heures après l’attentat (Morelli, 2016, p. 6).

Une pointe se situe au soir même du jour de l’attentat : à 19h15 ce jour-là, déjà 2,1 millions de Tweets comprenant ce hashtag avaient été publiés. Ce nombre a culminé à 6 500 Tweets par minute à 21h30, au moment où s’organisait le premier rassemblement spontané, Place de la République à Paris et dans les villes du monde entier pour apporter leur soutien : pancartes, affiches, frontons et panneaux d’affichage portaient ce slogan, repris par tous les journaux en France et dans le monde au lendemain du drame. Jeudi 8 janvier, Twitter France annonce que 3,4 millions de #JeSuisCharlie ont été tweetés en moins de 24 heures. Le chiffre a même dépassé les 6,63 millions de Tweets, au lendemain de la marche républicaine qui a rassemblé plus de 3,7 millions de personnes dans la rue.

Ces éléments mettent clairement en évidence l’impact de la généralisation de l’usage des moyens de communication en réseaux sur les émotions et les cognitions partagées (donc sur les moyens de s’informer, éventuellement de mémoriser, de comprendre et/ou d’apprendre), ainsi que les comportements humains (notamment évolution de la culture via des communautés) impactés par la révolution en cours (notamment l’emballement lié à la généralisation des usages des technologies liées au web 2.0).

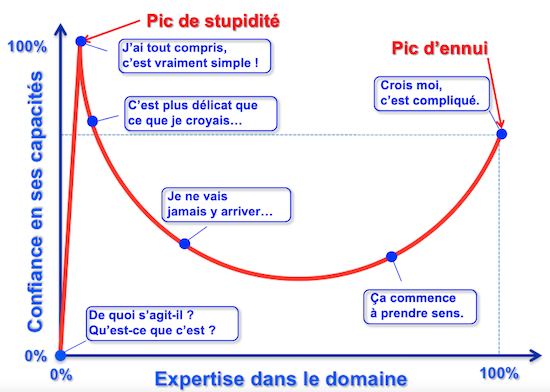

Tout en évitant de se laisser bercer par le chant des sirènes de la modernité, car les réseaux véhiculent toujours plus vite l’ignorance (cf. figure 2 : « effet Dunning-Kruger » sur lequel nous reviendrons plus en détail par la suite dans et ouvrage), afin de prendre un peu de recul et dans le souci de mise en évidence d’éventuelles régularités, il nous semble utile de revenir sur l’histoire des technologies intellectuelles afin de prendre un peu de recul.

Figure 2 L’effet Dunning-Kruger. La variation de la confiance dans ses capacités en fonction de l’expérience est le résultat de biais cognitifs qui conduisent les personnes les moins compétentes à surestimer leurs capacités (parce qu’elles sont dans l’ignorance de leur ignorance) et les plus compétentes à les sous-estimer (parce qu’elles surestiment la complexité de ce qu’elles doivent maîtriser). Dans le cas des réseaux sociaux, cela peut notamment expliquer pourquoi les personnes ignorantes sont plus à même de croire ce qui est transmis par quelqu’un qui n’a aucun doute sur ce qu’il affirme (cf. "Pic de stupidité"), même quand cela pourrait être contredit par un expert qui sera généralement plus nuancé et prudent dans ses propos, le cas échéant qui va notamment d’avantage étayer scientifiquement son argumentation (cf. "Pic d’ennui"), qui sera donc souvent plus difficile à comprendre (Kruger & Dunning, 1999).

Cette histoire est notamment caractérisée par une relation étroite entre les supports de l’écriture et les modes de pensée qu’ils déterminent (Clément, 1998). L’histoire des technologies intellectuelles est de ce fait inséparable de l’histoire de la pensée, de la façon de penser et de l’évolution des cultures. À l’inverse de ce que suggère le sens commun, la pensée procède de la technologie et non l’inverse (Derrida, 1979 ; Goody, 1979 ; Leroi Gourhan, 1964) : c’est en particulier l’invention des technologies de conservation de la mémoire par l’écriture qui a permis l’essor de la pensée occidentale (Clément, 1998). Comme le rappelle Mangenot, il faut avoir à l’esprit les « leçons de Debray (1991) : Bien avant McLuhan, l’histoire de l’écriture avait matérialisé le medium is message en montrant comment le matériau conditionne l’outil d’inscription, qui lui-même dicte la forme d’écriture. » (p. 196) ou encore : « Les vecteurs informent l’information car les formes de diffusion déterminent la nature du diffusable. » (p. 169). » (2003, p. 213).

Source :

Heutte J. (2019). Les fondements de l’éducation positive : Perspective psychosociale et systémique de l’apprentissage. Dunod : Paris, France. ISBN 978-2-10-078803-3

Les 30 premières pages de l’ouvrage sont consultables librement sur le site de l’éditeur.

[1] Selon Universalis : Technique, du grec technè, remonte à un verbe très ancien teuchô. Technè devient rapidement la production (ou fabrication matérielle) ou le faire efficace, adéquat en général (non nécessairement relié à un produit matériel), la manière de faire corrélative à une telle production, la faculté qui la permet, le savoir-faire productif relatif à une occupation et, à partir d’Hérodote, de Pindare et des tragique, le savoir-faire en général, donc la méthode, manière, façon de faire efficace. Le terme arrive ainsi à être utilisé (fréquemment chez Platon) comme quasi-synonyme du savoir rigoureux et fondé, de l’épistèmè.